वैद्यजी के दो बेटे थे – एक अखाड़े में पहलवानी करते थे और दूसरे कॉलेज में राजनीति और गुंडागर्दी। रंगनाथ शहर का पढ़ा हुआ एक लड़का है जो कि कुछ दिनों की छुट्टी के लिए शिवपालगंज में अपने मामा वैद्यजी के पास जाता है। ये सभी पात्र शिवपालगंज के हैं। कहानी का केन्द्र व्यवस्था में जड़ जमा चुकी अनैतिकता और भ्रष्टाचार है। व्यवस्था को सुधारने से किसी को कोई परवाह नहीं। सरकारी तंत्र का भ्रष्ट रूप दिखाया गया है चाहे वह पुलिस हो, न्यायालय हो, सरकारी विद्यालय निरीक्षक हों या गाँव के प्रधान हों | नैतिकता और आदर्शवाद के दिखावे का दौर भी घटनाक्रमों में चलता रहता है | जनता में भी शायद इस बात का भरोसा हो गया है कि जिसके पास लाठी है उसी के पास भैंस है, इसलिए व्यवस्था से लड़ने का कोई लाभ नहीं है। उपन्यास में सत्ता को परदे के पीछे से संचालित करने का गुर भी मौजूद है |

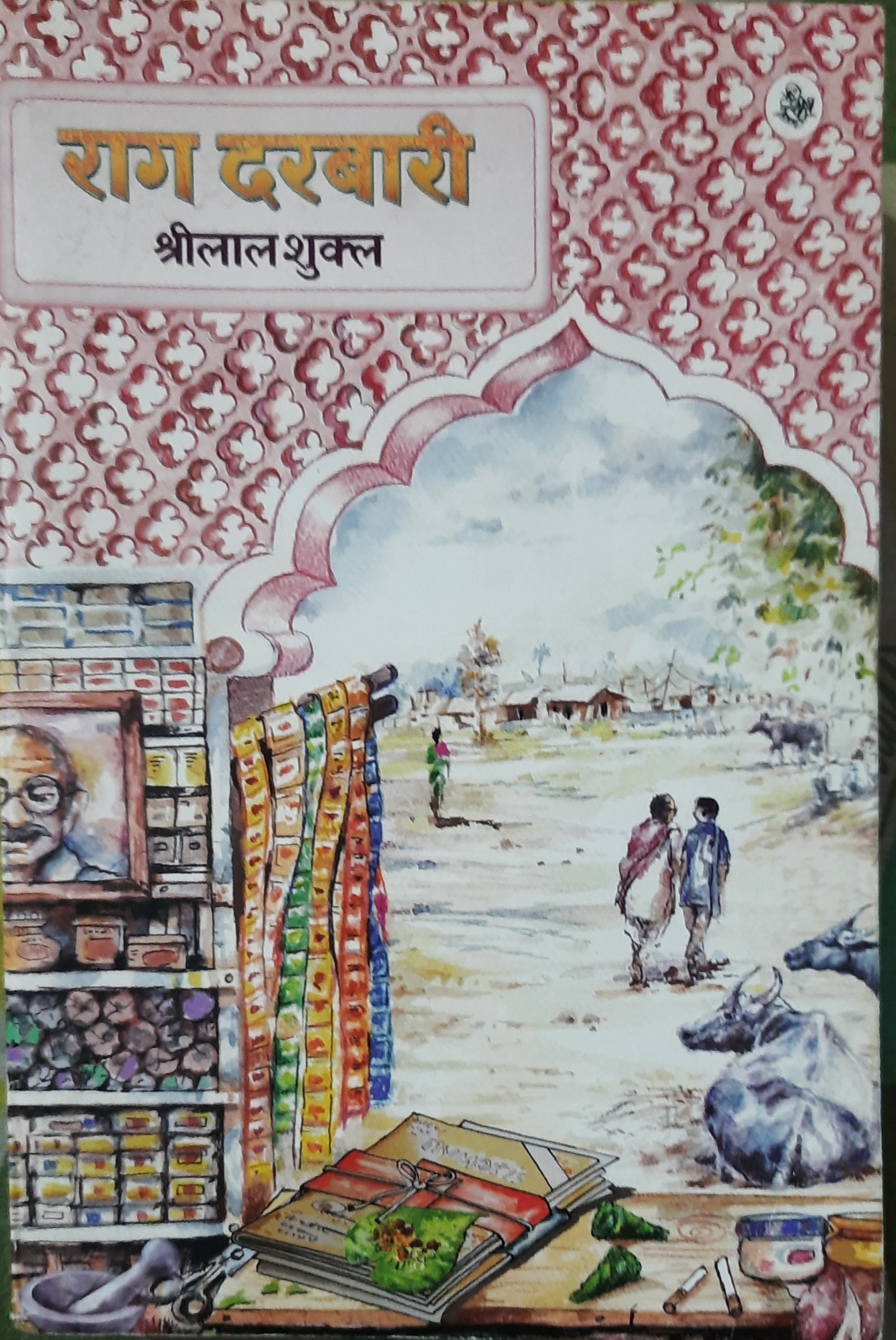

असलन इस उपन्यास के जितने पात्र हैं, सबका अपना – अपना दरबार है, अपनी – अपनी दुनिया है | इसलिए यह सभी के दरबारों का राग ” दरबारे राग ” है | ” राग दरबारी ” ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित ऐसा उपन्यास है, जो तथाकथित आधुनिक भारतीय जीवन का बहुत महीन पोस्टमार्टम करता है | वह भी व्यंग्य के मिश्रण के साथ, लेकिन इस उपन्यास को व्यंग्य कृति नहीं माना जा सकता | श्रीलाल शुक्ल की प्रखर मेधा लगभग हर वाक्य में समाहित है | इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए, कम है | इस उपन्यास के एक – दो नहीं कई पात्र हैं | सबकी अपनी पहचान है | सारा घटनाक्रम शिवपालगंज के गिर्द घूमता है, जो लखनऊ के निकट कहीं का हो सकता है | यह उपन्यास वार्तालाप के अपने ख़ास अवधी पुट का भरपूर दर्शन कराता है | ” राग दरबारी ” के पचास वर्ष के होने की सूचना जब शिवपालगंज के सबसे उम्दा क्वालिटी के गंजहे सनीचर को मिली, तो उसने तुरंत कहा – ‘अरे साला…होते-करते पचास साल हो गए |’ सनीचर ने पटरेवाली जांघिया की जगह बरमूडा पहना हुआ है | उसने बरमूडे की इलास्टिक को झटकते हुए कहा, ‘ पचास साल हो गए, तो कुछ दमपिलाट होना चाहिए |’

यह उपन्यास ग्रामीण जीवन के कितने निकट है | इसकी बेशुमार बानगियाँ इसमें मौजूद हैं | मिसाल के तौर पर, ‘ अंदर मत आओ ‘ [ पृष्ठ 268 ] | किसी लड़के ने पोस्ट ऑफ़िस की इस इबारत को उधार लेकर एक दुकान के बाहर लिखे इस वाक्य में ‘ मत’ को ‘ मूत ‘ करके अपनी सहज बुद्धि का परिचय दिया | हिंदी के कुछ लेखकों पर उर्दू इस क़दर हावी होती है कि लगभग हर जगह बिन्दुबाज़ी करते हैं !

इससे हमारी भाषा तो बिगड़ती ही है, लेखक की प्रतिभा का भी एहसास हो जाता है | यह भी सच है कि कभी प्रूफ़ शोधन में यह सत्यानाश होता है | ” रागदरबारी ” में ऐसे ही ग़लत बिंदुओं /अनुस्वारों की भरमार है | तबीयत उकता जाती है और जो लोग बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते, सहज रूप से पढ़ जाते हैं | मिसाल के तौर पर, ” राग दरबारी ” के पृष्ठ 88 की 18 वीं पंक्ति में है – ” पिछले दिनों गरज़ के साथ छींटे पड़े थे और इस घपले के खत्म हो जाने पर पूस का जाड़ा अब बाकायदा शुरू हो गया था | बाज़ार में ……..” इन दोनों पँक्तियों पर ध्यान दीजिए – ‘ गरज ‘ में ग़लत तौर पर ज को ज़ बना दिया गया, जिससे अर्थ का अनर्थ हुआ | इसी पंक्ति में ‘ खत्म ‘ को ‘ ख़त्म ‘ नहीं लिखा गया, जो उर्दू के ऐतिबार से शुद्ध है | दूसरी पँक्ति में ” बाकायदा ” में क पर बिंदु [ क़ ] होना चाहिए, जबकि बाज़ार में ज़ लिखना सही है | बिन्दुदारी की एक और मिसाल देते हैं, जो बिंदु लगाने में चूक का असंगत प्रयोग है | पृष्ठ 89 पर ” खालिस गंजहा ” लिखा गया है | ‘ ख़ालिस ‘ लिखा जाना चाहिए | मेरा मंतव्य मात्र यह है कि जब उर्दूदारी का चस्का है, तो आधा – अधूरा क्यों ? ध्यातव्य है कि दूसरी पँक्ति में ” घपले ” का प्रयोग अवांछित लगता है | ऐसे ही पृष्ठ 267 की 13 वीं में ‘ सज़ा – बजा ‘ लिखकर बिन्दुदारी का ग़लत प्रयोग किया गया है, जो अर्थ को बदल देता है | सज़ा तो दंड का अर्थ देता है, जबकि सजा, सजाने का | पृष्ठ 271 की 10वीं पंक्ति में हर्ज को हर्ज़ लिखा गया है | इसे भी मैं उर्दूदारी का चक्कर मानता हूँ | इस उपन्यास में बिंदु / अनुस्वार की बड़ी गड़बड़ी है | मेरा मानना है कि बिंदु लगाया जाए तो सही ढंग से, अन्यथा हिंदी को कहाँ शब्दों की कमी है | ग़लत लिखने से अच्छा है, हिंदी लिखी जाए, जो क़तई अभावग्रस्त नहीं है |